|

|

大久保利通、西郷隆盛にみる武士道

花見 正樹

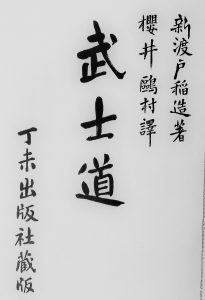

新渡戸稲造の「武士道」の第三章では「義」について説いています。

「義は人の道なり、義は、武士にとって重要で厳格な徳目である。武士は卑劣な行為、不正な行いほど恥ずべきものはない」、と同時に、「この観念は狭すぎるかも知れない、との疑義もある、と述べています。

さらに、林子平の考え方にも触れ「義とは道理に従った自分の身の処し方、道理に従って決断し、死すべきときは死を恐れず、討つべきときは討つ」にも賛同し、維新のクーデターを待たずに旗揚げして死んだ真木和泉守の「武士の重んずるは節義である。武士は、才能や学問、社交の才などより節義を重んじるべきである」をも共感をもって並述しています。

それに、当てはめて幕末の人物をみていると、私には理解しづらい人物が何人かいます。

その一人が薩摩藩出身の大久保利通の生き様で、生き方のはっきりした西郷隆盛からみると複雑すぎるからです。

家格は御小姓与(おこしょうぐみ)琉球館附役の下級藩士の家に生まれた幼名・正袈裟(しょうけさ)は、西郷隆盛、税所篤、吉井友実、海江田信義らと共に学び育ったが武術は不得意でも読書力や弁論は抜きん出ていたと伝えられています。

十五歳で元服して通称を正助(しょうすけ)と改め、十七歳で記録所書役助として出仕し、嘉永3年(1850年)のお由羅(藩主島津斉興(なりおき)の正妻の子・斉彬(なりあきら)と側室お由羅の子・久光との後継藩主を巡るお家騒動では、西郷家同様に斉彬派の父・大久保利世と共に謹慎処分とされ、大久保家は貧しい生活で借金暮らしとなります。その後、お家騒動に幕閣を巻き込んで斉彬が藩主になると謹慎を解かれ、御蔵役から、西郷吉之助とともに徒目付となり、斉彬派の精忠組の頭領に担がれて活躍します。

ところが安政5年の斉彬の死後(毒殺説あり)は、失脚した西郷を横目に素早く新藩主・島津茂久の実父で実力者の国主・忠教(後の久光)に、趣味の囲碁と、朋友・税所篤の実兄(吉祥院住職・乗願)を利用して側近として重用されるまでになります。西郷が斉彬に殉じて生涯久光とは相容れなかったのに反して、大久保は手の平を返すように旧敵にすり寄ります。ここには、武士の義も誇りのかけらもありません。

大久保正助が島津忠教と初めて会ったのが万延元年(1860年)3月、それからは勘定方小頭格、御小納戸役に抜擢され、藩政にも加わり、家格も格上げで一代新番となり、一蔵の名も賜り、薩摩藩を牛耳るまでに出世します。

久光を擁立して京都の政局に関わるのが文久2年(1862年)、ここで公家の岩倉具視らと公武合体路線で一致し、一橋慶喜の将軍後見職推進、福井藩主の松平慶永の政事総裁職就任に尽力、同時に主君・島津久光の幕政参加への画策を進めた。この功労で御小納戸頭取、さらに御側役(御小納戸頭取兼務)に昇進し、慶応元年(1865年)には名も利通と改め、我が世の春を謳歌します。

一方の盟友・西郷吉之助はことあるごとに久光に反発して死罪ぎりぎりの島送りで命をつなぎます。

ぐのが精いっぱいです。

慶応2年(1866年)、幕府の第二次長州征討に薩摩藩として出兵を拒否、紆余曲折の末に大久保は武力討幕を決意。その実行役に必要な西郷を、久光に進言して復帰させて参謀役に抜擢、幕府解体後の雄藩始動による公武合体を論じる四侯会議を徳川慶喜(よしのぶ)に潰された直後から大久保利通は、薩摩藩を武力倒幕路線に切り替えます。

この考えは、坂本龍馬や島津久光などの公武合体論を裏切りますが、偽の密勅、偽の御旗を用いても天敵を倒すという強い信念は、義より実益を大切にする大久保利通の武士道から考えれば、何の不思議もありません。

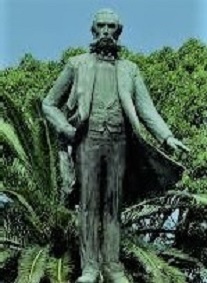

さらに、討幕後の新政権で、征韓論の行き違いで政権闘争に敗れた盟友の西郷が下野して薩摩の士族の反乱が起ると、自らも京都に入って政府軍を指揮します。それでいて、幼時からの盟友の死を知ると慟哭してその死を悼みます。この瞬間、少年時代から西郷の下で使いっパシリだった長い屈辱から解放され、ライバルを倒した勝利も味わったかもしれません。大久保利通が命がけで西郷を救うべく立ち上った歴史的事実は未だにどこからも発見されていません。これだけの矛盾を抱えた大久保利通は、武士道からは全く外れた卑怯者としか移りません。

それでも、私の長期に渉る個人的な歴史探求の人間観察では大久保利通の怜悧な現実主義的生き方を、責める気はありません。紀尾井坂で暗殺された死後の清算で、個人資産は殆ど無に等しく、個人の借金は8、000円、その借金の殆どが新しい国家の資金不足の穴埋めだった事実こそ、大久保利通の新しい国家構想への必死の思いが伝わって来るからです。

一方の西郷隆盛は、戊辰戦争で江戸城の無抵抗開城を成功させた後、天敵の会津討伐を目指しますが、戦線が奥羽全体に広がり、多くの人を死なせたことを悔い、さらに職を失った薩摩武士の行く末を案じて、自分を慕う同胞と共に悠揚と死に着きます。敬天愛人、天を敬い人を愛して死んだ西郷隆盛は、人情の人とし歴史上の偉人となっていて、会津人の立場さえ忘れれば、尊敬に値します。

片や大久保利通は、武力討幕で日本中を戦争に巻き込んで多くの人を殺し、西南戦争をも止めきれずに薩摩武士と盟友を死なせて故郷の薩摩では裏切者扱いにされながらも、全財産どころか借金してまでも新しい日本国を支えた・・・これも人には真似のできない凄いことです。

西郷隆盛の偉大さは、常に人の心に思いを寄せて、一度こうと思ったことに対して全くぶれない点で、まさしく大物です。

大久保利通の偉大さは、常に理性で客観的に大局を見極めて情を棄て、試行錯誤を繰り返しながらも最善の道を選ぼうとした点です。

この西郷、大久保それぞれの生き様は、新渡戸稲造先生の武士道とは全く別種の、それぞれの立場をせいいっぱい生きた別次元での武士道として認めざるを得ないのです。

![yjimage[3]](https://www.kaiundou.biz/bushidou/wp-content/uploads/sites/11/2017/01/yjimage3-300x225.jpg)