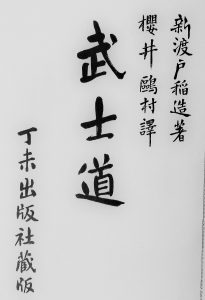

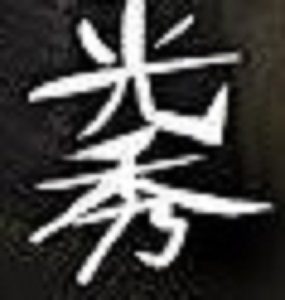

坂本龍馬にみる武士道-3

花見 正樹

29歳の龍馬は、下関戦争の結果や幕府の卑屈な態度に「日本を今一度洗濯いたしたく」と怒りを露わにしています。

その後一時期、薩摩と会津が手を組んで、長州の倒幕勢力を倒すという政変があり、京都は幕府側が支配しました。

土佐藩も政変があり、土佐勤皇党は弾圧され、武市半平太も切腹させられます。

龍馬は再度の脱藩と、海舟のお供で長崎出張に同行して難を逃れています。

龍馬は、薩摩藩の定宿である京都伏見の船宿・寺田屋の女将お登勢と親しい間柄でした。

ある日、楢崎龍という女を連れ込んで「ここで働かせてくれ」とお登勢に頼みこみます。

侠気のあるお登勢は、二つ返事でそれを引き受け、龍馬の新たな恋人・お龍は寺田屋の女中として働くことになります。

勝海舟が軍艦奉行に昇進、龍馬も神戸海軍操練所で助手として働きますが、京都では新選組が寺田屋にて、京都に火を放つ計画で集結した勤皇攘夷派の過激分子を襲撃して激しい斬り合いでせん滅、京都の情勢は大きく変っていました。

さらに、禁門の変で長州藩は破れ、責任者の三家老が切腹して幕府軍に降伏します。

この禁門の変に海舟の門下生が参加したことで幕閣の不興を買い、海舟は江戸召還および軍艦奉行を罷免されます。

これによって神戸海軍操練所も廃止となりました。

31歳の龍馬は、薩摩藩の出費で「亀山社中」という航海術を活かした商業活動的な組織をつくります。

と、同時に、水と油の如く相容れない仲だった薩摩と長州両藩の和解を進めて薩長同盟の成立に貢献します。

龍馬32歳の慶応2年1月8日、桂小五郎と西郷隆盛の薩長両雄の歴史的会談が開かれました。

話し合いは難航しますが、龍馬の努力で薩長両藩は薩長同盟と呼ばれる盟約を結び、龍馬が盟約履行の保証人になります。

盟約成立直後、龍馬は投宿していた伏見寺田屋で龍馬は護衛の長府藩士・三吉慎蔵と共に、伏見奉行所の取り手に襲われ、入浴していたお龍の機転に救われて応戦、ケガをしながらも脱出します。

ただ、ここで役人の取調べに応じず京都奉行所の捕吏二人を殺害した罪により指名手配を受る身となります。

歴史に「もしも」はありませんが、龍馬がこの寺田屋で逮捕されていたら、親分の勝麟太郎改め海舟もが体を張って龍馬に救いの手を差し伸べたかどうか?

龍馬を通して勝海舟の武士道精神が試された一幕でもありました。

ここでの龍馬は、好いた女に助けられたとはいえ立派に戦っています。

敵に背中を見せて逃げたのも多勢に無勢、犬死が武士道ではありません。

女好きの龍馬が女によって救われた・・・これは武士道からみてどうか?

これを責めるのは、モテない男の嫉妬心、ここは目をつぶってそ知らぬふり、これは武士道に叶っています。

力ムゼイt⒮ぞ衛に

、

|

|