龍馬暗殺5日前の手紙をみて

花見 正樹

平成29年1月、坂本龍馬が暗殺される5日前の書状が発見された、とのニュースには驚きました。

今までは、その数日前に書いた手紙の草稿が”幻の手紙”とされていたのです。

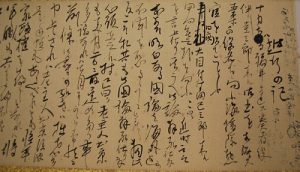

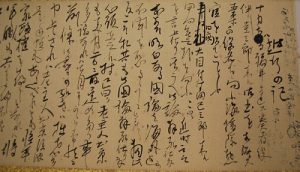

数年前、NHKのバラエティ番組で龍馬が書いた死の一週間ほど前の土佐藩重役・後藤象二郎宛ての手紙の草稿が一般主婦への街頭インタビューから発見されました。その手紙の草稿は主婦の父が古物商から千円で買ったもので、即千五百万の値が付き、今では1億円以上の値が付いているそうです。その草稿の内容は、「越行(えつゆき)の記(き)」と題され、大政奉還後の新政府の人事や財政の構想などが書かれており、福井藩の財政再建の立役者・三岡八郎(後の由利公正)を新政府の財政担当者に推し、三井と語り合ったないようなども書かれています。

この後藤への書簡の中で龍馬は、新政府の財政を任せられるのは三岡をおいてほかにはいないと後藤象二郎に断じています。

まさか、この書簡の後で、龍馬暗殺5日前の手紙が見つかるとは・・・

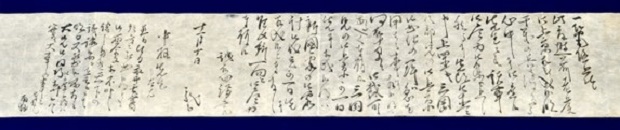

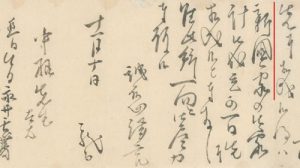

書簡は、慶応3年(1867)11月15日に暗殺された龍馬の死の5日前の11月10日付けで、京都・福井藩邸内に滞在中の福井藩重臣・中根雪江宛てのもので、本文中に龍馬の署名もあり「実物に間違いなし」と専門家が鑑定しています。

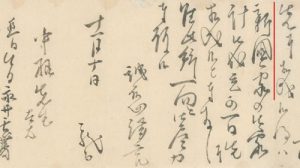

この手紙の中で龍馬は初めて「新国家」という言葉を使っています。

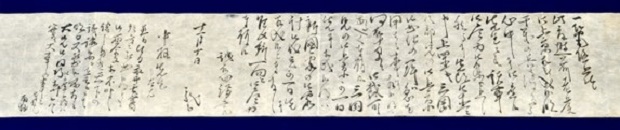

書状は縦約16センチ、横約92センチの和紙に毛筆で、封紙に龍馬の偽名・才谷楳太郎(うめたろう)とあります。

龍馬は、ここでも福井藩の重役・中根雪江に、三岡八郎を新政府に出仕させるよう求め、一日先になれば「新国家の御家計(財政)御成立」が一日先になるとせかしています。

この書簡を鑑定した鑑定した専門家の一人京都国立博物館の宮川禎一上席研究員は、龍馬のほかの手紙では「新国家」の文字を見たことがなく、龍馬がいかに最後まで新政府の樹立に専心したことがわかる重要な資料、と書簡の内覧会で話していました。

手紙を包んでいた封紙の表面には、「坂本先生暗殺直前の手紙であり、他人に見せてはいけない」という意味の朱書きされた和紙の付箋(ふせん)がのり付けされていたそうで、専門家は、龍馬の暗殺後に手紙の存在を知られると、あらぬ疑いをかけられる恐れがあると判断した中根か他の重役の配慮ではないか? との説もあります。

しかも、封紙と手紙は中根家ではない他の家老の家に伝わっていたというのですから、三岡の上京を一カ月も先延ばしして、龍馬の催促を無視した藩上層部が、龍馬暗殺への関与を疑われないように龍馬の手紙を握りつぶして隠匿したとも思えます。

では、龍馬の手紙の原文からどうぞ!

一筆啓上仕候、此度越前老侯 御上京相被成候段千万の兵を得たる心中に御座候、先生ニも諸事御尽力御察申上候、然るに先頃御直ニ申上置キ三岡八郎兄の御上京御出仕の一件ハ急を用する事に存候得ハ、何卒早々御裁可あるへく奉願候、三岡兄の御上京が一日先に相成候得ハ新国家の御家計御成立が一日先に相成候と奉存候、唯此所一向ニ御尽力奉願候

誠恐謹言 十一月十日 龍馬

中根先生 左右

追白

今日永井玄蕃頭方ニ罷出候得とも御面会相不叶候、談したき天下の議論数々在之候ニテ明日又罷出候所存ニ御座候得ハ大兄御同行相叶候ハヽ実ニ大幸の事ニ奉存候

再拝

龍馬の手紙の現代語訳です。

一筆啓上差し上げます。

このたび越前の老侯(松平春嶽)が御上京に成られたことは千万の兵を得たような心持ちでございます。

先生(中根雪江)にも諸事御尽力くださったこととお察し申し上げます。

しかしながら先頃直接申し上げておきました三岡八郎兄の御上京、御出仕の一件は急を要する事と思っておりますので何卒早々に(福井藩の)御裁可が下りますよう願い奉ります。

三岡兄の御上京が一日先になったならば新国家の御家計(財政)の御成立が一日先になってしまうと考えられます。

唯、ここの所にひたすら御尽力をお願いいたします。

誠恐謹言 十一月十日 龍馬

中根先生 左右

追白 今日永井玄蕃頭(幕府内で大政奉還を推進していた永井尚志)方へ訪ねていったのですが御面会は叶いませんでした。

(永井殿と)談じたい天下の議論が数々在りますので明日また訪ねたいと考えているところですので大兄も御同行が叶いますならば実に大幸に存じます。

再拝

以上は、高知県他マスコミ等を通じて入手した資料を集めて載せたものです。

この龍馬暗殺5日前の手紙によって、私が抱いていた疑問も次々に解けてゆきます。

私は、龍馬と肝胆照らす幕府内大政奉還派の旗頭は大久保忠寛とばかり思っていました。

ところが龍馬の指名は永井尚志です。

ならば、永井尚志、木村喜毅、大久保忠寛、阿部正弘、勝海舟、小栗忠順なども同じです。

ここでハッキリしたことは、龍馬と幕府重役は同じ理想を求めて話し合っていたことです。

拙著「坂本龍馬異聞」は、幕府に好意的な龍馬の姿を書いていますが、これが事実だったのです、

龍馬の理想は倒幕ではあったが、武力討幕でも徳川家断罪でもなく、新国家の建設だったのです。

龍馬の新国家構想の人事ではただ一人、頂点になる人の名が空欄になっていました。

龍馬の考えた理想の首相は、徳川慶喜か福井藩主・松平春嶽(しゅんがく)だったと見られています。

ここに、薩長討幕派に疎まれた一因があり、武力討幕派からは邪魔な存在になったのです。

幕府からみれば龍馬は必要な人物、薩長からは排除抹殺すべき人物、この手紙はそれを裏付けています。

この5日後に武力討幕派の旗頭・中岡慎太郎と会って、激論も口論もないとしたら二人の本音はどこにあったのか?

龍馬が海援隊として武器商売で利益を得た金で、中岡率いる陸援隊を援助していた仲です。

龍馬が公武合体派、中岡が武力倒幕派として対立しても友は友、お互いを理解していたとも思えます。

私がそれよりも注目するのは、大政奉還・公武合体派で内戦を回避すべく動いた永井尚志の動向です。

この永井が、鳥羽伏見の開戦以降、旧幕府軍を率いて榎本・土方らと共に函館で新政府軍と死力を尽くして戦うのです。

龍馬が暗殺されて以降、龍馬の意志を継ぐ者は現れませんでした。

この龍馬が策した幕府側を加えての新国家構想は潰され、龍馬の夢は歪められた形で新政府に引き継がれます。

龍馬は、この新国家構想でも堂々と武士道を貫き、日本人同士の争いを避けた人事案を提唱しています。

だが、それがゆえに武力討幕派からの指令で闇に葬られた、と考えられます。

仮に実行犯は京都見廻り組・佐々木只三郎一派だとしても黒幕は間違いなく別に存在します。

さて、ここまでは私も龍馬ファンと同じ目線で龍馬を見てきました。

ここからは私見です。

しかし、龍馬が長崎の武器商人グラバーを通じて、大量の武器弾薬を薩摩藩経由で長州に斡旋した事実は隠せません。

その上、薩摩と長州の武力討幕派の同盟に一役買って、討幕を煽っています。

いわば、死の商人の一翼を担い、武力討幕の火薬庫に火を点けた上で「戦争は止めろ!」と叫んだ形なのです。

これでは、本気で徳川幕府と戦う気になって軍備を固めて士気を高めた薩長軍を抑えることなど出来ません。

しかも、薩長が軍備を整えて戦闘準備に燃えている最中に、龍馬は旧幕府要人と新国家の人事や財政の相談に夢中なのです。

龍馬は、薩長の軍事行動寸前に後藤象二郎から山内容堂を通じて、大政奉還という奥の手で戦火に水を掛けます。

この大政奉還案は、すでに数年前から大久保忠寛らから筆頭老中・阿部正弘に献策されていて、幕府内からの意見でもあったので、永井は龍馬を通じて土佐藩から提出させた。そう考えるのも、龍馬と永井の異様な接近をこの手紙に見たからです。

こうなると、武力討幕側としては「龍馬を消せ」ぐらいのことは言いたくなるのは当然の理です。

案の定、大政奉還1ケ月後に龍馬は暗殺されました。

龍馬の言動は正論ながら認められなかった・・・この龍馬暗殺5日前の手紙をみて、私はこう思いました。

龍馬の武士道は眩しいほど真っ正直で、多少ひねくれた策士には何とも煙たく映るのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拙著「坂本龍馬異聞」右文書院刊・1900円、は本HP「出版案内」からAmazonで購入できます。