|

|

中原兼遠と木曽義仲にみる武士道

花見 正樹

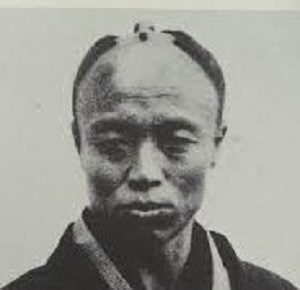

中原兼遠(なかはらのかねとお)は、平安時代末期の信濃の国の木曽地方に本拠をもつ皇別豪族です。

皇別とは皇室につながる家系ということで、中原家は第3代・安寧(あんねい)天皇につながる名家で、兼遠の父・兼経は正六位下・右馬少允に任じられて朝廷に仕えたが、左遷されて信濃国佐久郡の牧長となり、兼遠の代に木曽谷に移り住み平穏に過ごしていました。

その木曽谷の平和を脅かす事件が起こります。

ことの起こりは、久寿2年(1155)8月の大蔵合戦と呼ばれる、源氏一族が敵味方に分かれて闘う内輪揉めの騒乱にあります。

この時、源義朝の長男の悪源太義平が、義朝の弟・源義賢を養子に迎えていた河越重隆を義賢諸共攻め滅ぼします。

その、戦いの舞台になった川越重隆の屋敷が「大蔵の舘」だったことから、この事変を「大蔵合戦」ともいいます。

この「大蔵合戦」で甥の源義平に討たれた源義賢の遺児・駒王丸(2歳)を誅殺する役が斉藤実盛に命じられました。

実盛は、駒王丸を憐れみ殺すに忍びなく、親しい間柄の中原兼遠に駒王丸を託します。

「ぜひ、父を失ったこの子を一軍の將に!」

「必ず・・・」

斉藤実盛から駒王丸を託された中原兼遠は、力強く頷きます。

これだけで男同士の信義が結ばれ、駒王丸は木曽源氏の頭領になるべく育てられます。

兼遠の子供には、樋口兼光、今井兼平、巴御前、落合兼行などの歴史に残る勇士がいます。

駒王丸は兼遠一族の庇護のもとで兼遠の子供達と共に武芸や馬術、学問などを学んで成長し、木曾義仲と名乗る立派な武将に育ちます。

当時は、平家が全盛期を迎えていました。

清盛は、仁安2年(1167)に太政大臣にまで登りつめ、承安元年(1171)に娘の徳子を高倉天皇の妻に入内させた清盛は、知行国支配と日宋貿易を手にして財を築き、一族で公家10数名、殿上人30数名を占めて一大勢力を築いて、「平家にあらずんば人に非ず」とばかりに我が世の春を謳歌し、平家一族は栄華を極めていました。

これに不満を持つ者は多く、朝廷内部での反平家陰謀があり、治承元年(1177)には、藤原成親、平康頼、西光、俊寛らの多数の近臣が反逆を企てた罪で処罰され、後白河法皇も事件への関与を疑われています。

その翌年の治承2年(1178)11月、清盛の娘・中宮徳子が、高倉天皇の子・言仁(ときひと)親王を産みます。

清盛は、直ちに幼児の立太子を宣言し、当然ながら後白河法皇らの猛反発に遇います。

治承3年(1179)秋、近衛家問題にかこつけて清盛は兵を率いて京へ乱入、後白河法皇を鳥羽殿に幽閉、関白・基房を解任した上で配流し、さらに近臣40名近くを解官し、天下を乗っ取ります。

治承4年(1180)2月、高倉天皇が退位、清盛の娘・中宮徳子の産んだ言仁親王が3歳で即位し、第81代・安徳天皇になります。

それら一連の出来事が、隠忍していた源氏一族や反平家武士、反平家側公家の怒りを買っていました。

義仲27歳のこの治承4年の安徳天皇即位後、高倉天皇の兄宮・以仁王(もちひとおう)と源頼政が、平氏打倒の挙兵を計画し、諸国の源氏や豪族に蜂起を促す令旨を発します。義仲を頭領にして中原一族も挙兵を準備しますが、その前に、らの策謀が平氏側に洩れ、追討軍に攻められ、準備不足の以仁王と頼政軍は、宇治平等院の戦いに敗れ、二人は敗死し、反乱軍は早々と鎮圧されます。

しかし、これを契機に木曽軍をはじめ、諸国の反平氏勢力が一気に挙兵して、全国的な勢いで平家打倒の治承・寿永の乱が始まります。

治承4年9月、義仲は兵を率いて北信から上野へと転戦し、平家打倒に立ち上った源氏方武士の救援や助力で戦い、約2ケ月で木曽に戻ります。

木曽軍が本格的に挙兵するのは、治承5年(1181)6月です。

この年、息子、娘らの晴れ姿を見た中原兼遠は、病の身に笑みを浮かべ静かに息を引き取ります。

小県郡において、木曾、佐久、上州源氏など約3千騎を集めて挙兵した義仲軍は、越後から攻め込んできた平家側軍勢を横田河原の戦いで破ります。

木曽の源義仲は養父の期待に応えて、強く逞しい一軍の將に育っていたのです。

そのまま義仲軍は越後から北陸道へと進み、越中の倶利伽羅峠では、平維盛率いる約10万の平氏北陸追討軍を破ります。

続く篠原の戦いにも勝った義仲軍は、破竹の勢いで京都を目指して軍を進めます。

都では防御し難しとみた平氏一族は、幼い安徳天皇を擁して西へ逃げます。

だが、入京した木曽軍の評判は悪かった。数年続きの飢饉による飢餓と平氏の乱暴狼藉で荒廃した都の治安は回復するどころか、木曽軍の食料調達と宿舎の強奪で、治安はますます悪くなったのです。

ここから義仲の運命は下り坂に入り、留まることなく坂道を滑落して、巴ら中原一族と共に、身内のはずの頼朝軍に討たれます。

中原兼遠の子・樋口兼光、今井兼平、巴御前、落合兼行等は、義仲と運命を共にして勇猛果敢に戦って死んでゆきます。

義仲は死して歴史の表舞台からは外れますが、養父・中原兼遠共々、武士(もののふ)の道に恥じない人生でした。

武士道の謎ー2

武士道の謎ー2