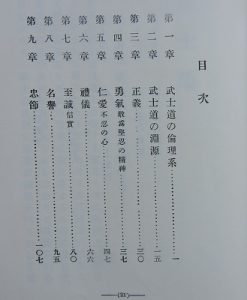

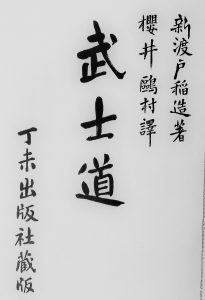

新渡戸稲造著、桜井桜村訳、幅雅臣装丁、えむ出版発刊、本体5千円。

お問い合わせ。ご注文は、”えむ出版企画”<mbook@cl.cilas.net>、へ。

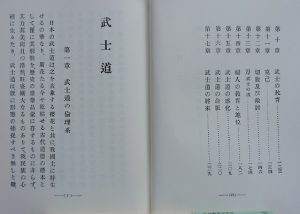

第三章、武士道の正義

花見 正樹

武士道において「義」は最も厳しい規律であり、これが武士の本分でもあり人の道です。

武士道では人を欺くことを恥じ、不正や裏取引などの恥ずべき行為を忌み嫌います。

武士道とは、武士の重んずる節義を守り、人の道を正しく歩くことです。

その節義とは、人の体に骨ある如く、しっかりと人を支える柱です。

いくら才能あり学問に優れていても節義がなければ堂々と胸を張って世に立つことは許されません。

したがって、この節義があれば、不骨で不調法であっても武士としての誇りをもって生きて行けます。

新渡戸稲造は、幕末の志士・真木和泉や儒者・林子平の言葉を借りて武士道の本質に迫ります。

上記の「節義とは体の骨のように大切なものである」は、真木和泉の言葉から引用しています。

林子平は「義とは、道理に従った自分の身の処し方で、いざという時にためらわずに決断する力である。死すべき時は決然と死に、討つべき時は迷わず討つ」とします。

真木和泉は「義」を骨に例えて「骨がなければ首も立たず手も動かせず足も歩けぬ。義があれば才のないことなど他のことはさしたることではない」とします。

孟子の教えの柱には「仁義」があります。

「仁は人の良心、義は人の道なり」、この仁義を守ることによって武士は自分を律することが出来るのです。

さらに、この「義を守る武士」を略して「義士」と称し「赤穂浪人・四十七義士」のように用います。

余談ですが私は今。戊辰戦争を題材にした小説に取り組んでいて、この中で義に生き義に死んだ武士として輝いた男に注目しています。これだけで誰もが「ああ、あの男か?」とイメージ出来るようでしたら、その男こそ正しく「義士」です。

|鉄扇です。

|鉄扇です。

|

|