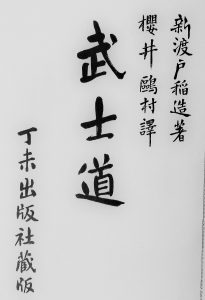

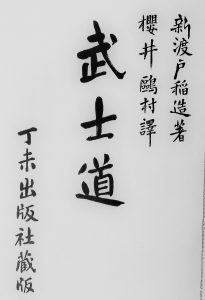

新渡戸稲造著、桜井桜村訳、幅雅臣装丁、えむ出版発刊、復刻版・本体5千円。

お問い合わせ。ご注文は”えむ出版企画”<mbook@cl.cilas.net>、へ。

武士道を考えるー15

花見 正樹

第十二章、武士道の切腹

切腹は武士にとって名誉と栄光のある死とされました。

その反面、いたずらに死に急ぐことは不名誉であり卑怯ともされたのです。

武士の不名誉な死には、斬首や磔、絞首刑などがあります。

したがって、武士にとって名誉ある切腹にはそれなりの理由があっての死であらねばなりませんが、切腹の理由は千差万別です。

罪を償うため、過去を謝罪するため、一族を救うため、主君に逆らったため、戦いに負けたため、身代わり、身の潔白を明かすため、不始末の責任、不名誉の烙印を押されたため、誠実・誠意を示すため、ありとあらゆる理由で武士は死を選ばねばなりません。

「切腹を許す」という言葉があるように死に方において、切腹は名誉ある死であったことが分かります。

では、なぜ古代中国の武将のように首を切らず、腹部を切るのか?

新渡戸稲造の著書「武士道」では、腹部には霊魂と愛情など人間の全てが宿っているとされた古代信仰に由来する、とされています。

武士の子は元服(成人)前から、切腹は武士の死でもっとも名誉ある死である、と切腹の作法まで教えられて育ちます。

言葉としては、自決、切腹、腹切り、割腹、屠腹、自裁、詰腹、無念腹、などが伝えられています。

切腹は、武士待遇限定の名誉ある処刑方法ですから、武士たる者は切腹を恐れてはならないとされたのです。

では、切腹が日本の歴史に出て来るのはいつからか?

永延2年(988)に事件を起こして逮捕され切腹して果てた藤原保輔(ふじわらのやすすけ)が最初ですが、それ以前から自決の一手段としての切腹はあったようです。

源平時代は平家物語や太平記などの文献から、切腹の他に、刀を口に咥えて馬から落ちる、鎧のまま海に飛び込む、などがありますが、室町時代までは捕虜の武士の死刑執行は斬首刑か、監禁後の毒殺などが殆どで、切腹を命じるなどはなかったようです。ただし、自決の手段としては腹を切って潔さを見せる場合もあったようです。

切腹が形式化されたのは、羽柴藤吉郎が高松城攻略時に信長の死を知り、急ぎ、城主・清水宗治の自害を条件に講和を策したところ、清水宗治は多勢の敵味方が見る中で敢然と潔く切腹して果てました。その宗治の立派な態度や作法の見事さに感服した藤吉郎が、天下を統一した時に、その切腹を名誉ある刑罰として、斬首刑と並行して用いるようになったとされています。

徳川時代中期に入って泰平の世になると、何事にも形式とか作法がり、武士身分の処刑として切腹が確立し、同時に作法も登場します。ただし、最初のうちは儀礼化はされていませんので介錯は、断っても頼んでも、どちらでもよかったのです。

首を斬る介錯は、切腹とは別に、主だった武将が戦いで重傷で敵に首を獲られないために部下がる戸られに部syが

切腹の場所は身分によって異なり、身分の高い大名などは、預かり人屋敷内で切腹、一般の武士は預かり人邸の庭先、さらに身分が低い武士は牢屋の中とされました。なお、武士として認められない足軽以下は切腹を許されませんでした。

それが徐々に形作られて、徳川幕府中期の享保年代(1816年以降)になると、切腹人の首を斬る介錯人や、それを確認する検視役などの人数や着座する位置なども正式な儀式として制度化されました。切腹の際の腹の切り方も、「一文字腹」「十文字腹」「カギ形腹」などの切腹から、切腹なしで介錯だけの「扇子腹」「木刀腹」へと移行します。

勇気ある切腹が武士道の誉れだったのに、扇子を腹に当てるだけでの解釈では、斬首とさほど変わりなく感じます。こうして、武士道そのものが形骸化し、武士の堕落と並行して凄みが失せていったような気もします。

ここからは、今日の一言で・・・