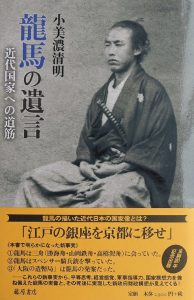

小美濃 清明

小美濃 清明

東京出身、武蔵野市在住、早稲田大学卒 元日本刀剣保存会評議員。幕末史研究会会長、高知県観光特使。全国龍馬社中副会長。 著書「坂本龍馬と刀剣、坂本龍馬・青春時代、坂本龍馬と竹島開拓(新人物往来社)」

「龍馬八十八話、宮地團四郎日記(右文書院)」等、共著に「坂本龍馬事典」「共同

研究・坂本竜馬」「坂本龍馬幕末歴史検定公式問題集」等多数あり。最新著作が「龍馬の遺言」

龍馬は幼い頃から外国に行ってみたいという、好奇心の強い少年であった。

龍馬は幼い頃から外国に行ってみたいという、好奇心の強い少年であった。

生まれ育った高知城下の上町は、商人、下級武士、職人、医者などが混在する町だった。こうした人々の接触の中で、武士階級以外の人達との付き合い方を学んでいった。それは自然に、平等思考を身につけていったことに他ならない。

豪商才谷家から分かれた坂本家には、商人の血が流れており、鋭い経営感覚が龍馬にはある。スペンサー銃ビジネスの中には、龍馬の武器に対する鋭い感覚と、海援隊を組織する経営者の判断が表われている。三岡八郎(由利公正)との国家構想の中には、財政という視点から新政府を見ている龍馬の先見性が見えてくる。

龍馬は、平等思考、経営感覚、軍事指導力、国家構想力を兼備した、幕末の近代人といえるのではないだろうか(小美濃清明著「龍馬の遺言」藤原書店刊本体2千5百円・序文より)。私は、日本という国家に殉じた坂本龍馬に、それなりの武士道を感じています。