小美濃清明講師の略歴は上部の「プロフィール」をクリックしてください。

幕末史研究会

事務所:〒180-0006 武蔵野市中町2-21-16

FAX・O422-51-4727/電話・090-6115-8068(小美濃)

Eメール:spgh4349@adagio.ocn.ne.jp

プログアドレス:http://blogs.yahoo.co.jp/bakumatsushiken

幕末史研究会は、東京都武蔵野市を中心に1994年から活動を続けている歴史研究グループです。

第259回 幕末史研究会

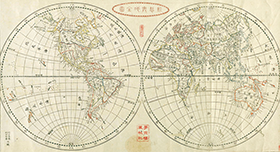

日時 2018年1月27日(土)午後2:00から4:00 会場 武蔵野商工会館4階 吉祥寺駅中央口徒歩5分 講師 松方 冬子氏 東京大学史料編 纂所准教授 テーマ 「約条・契約から条約へ」

内容 徳川政権を素材に異国人の受け入れと通商がどのような 基本法(「約条」と「契約」)によって統御されていたかを探る 他。

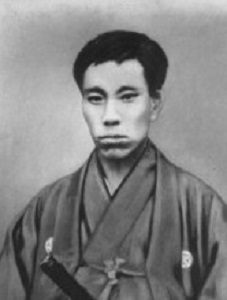

「坂本龍馬八十八話」

小美濃 清明

4、龍馬をめぐる人々

|

|

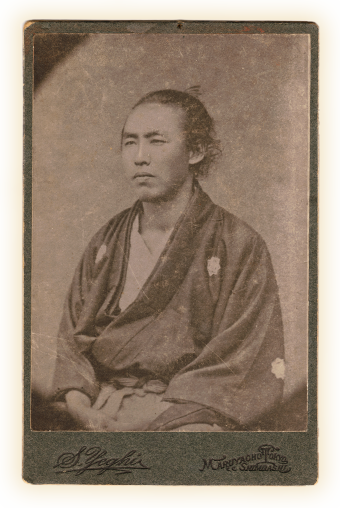

第38話 坂本龍馬と高杉晋作

土佐国、佐川出身の田中顕助(光顕)は昭和十四年まで生きた。幕末動乱の時代を生き抜き九十七歳で死去している。顕助は龍馬暗殺の時、京都にいて暗殺現場に駈けつけていた。

龍馬より八歳年下で、長州へ脱藩し高杉晋作へ接近していった。

田中顕助は高杉晋作に心酔しており、無理矢理に晋作門下生となったようである。

この田中が坂本龍馬と高杉晋作を並べて見ている。

「当時龍馬はこのお龍をつれて、一緒に歩いていた。これには、どうも驚かされた。男女同行はこの頃はやるが、龍馬は、維新前石火刀仗の間において、平気で、こういう狂態を演じていた。そういうところは高杉と、そっくりである。」

幕末当時、男と女が並んで歩くこともなかったのである。田中からすれば狂態なのでああり、手をつないで高千穂に登った姿を見たら田中は何んと言うであろうか。

田中は高杉と初めて会った時のことを次のように語っている。

「西へ行く人というのは、西行法師をさす、西行法師が隠遁したのを慕って、反対の東へゆくという心持は、神よりほかに知るものはないという諷意だ。

私と初対面の時は、正にこういう際であって、何でも場所は東山にある料亭で、高杉は、首に頭陀袋をかけていた。

芸妓がよってたかって、物珍しそうに、この新発意をからかいはじめた。

すると、高杉は、坊主頭をたたいて、謡い出したもんだ。

坊主頭をたたいてみれば

安い西瓜の音がする

満座、笑いくずれてしまった。その瓢逸な態度というものは、今もなお、眼底にありありとのこっている。」

龍馬にもこうした面がある。

「龍馬は、顔に似合はぬ、朗々、玉を転ばすやうな、可愛い声で

「障子開ければ、紅葉の座敷……」

と例のヨイショ節を、能く唄った。よさこい節は、其の本場だけに、却々、旨いもんぢやった。狎妓(なじみ)が

「貴郎(あなた)、今夜は、まだお得意(はこ)が出ませんね、さア一つ願ひます」

と言ふと

「うム、好し★」

と、盃を膳の上へ置き、左の膝を立て、手を拍って拍子を取り、三味線に合せて

花のお江戸の両国橋へ

按摩さん眼鏡を買ひに来た

よさこいよさこい

お医者の頭へ雀が止うまる

止うまる筈だよ薮医者だ

よさこいよさこい

此の二つは、文久年間、江戸で流行ったものだが、其の本は、龍馬が、江戸に居る際「土佐の高知のはりまや橋」の換歌に作って、唄ったのが初めださうで、これは俺の作ったものぢゃと、何時も、自慢に唄ふ。」

と「海援隊の回顧」という関義臣の回想録にこのように書かれている。

龍馬の一面である。

「龍馬は闊達磊落な男で、長州でいえば、高杉晋作の型に似ている。高杉と久坂玄瑞とが、常に相携えて、長短相補っていたように、坂本の相談相手には、中岡慎太郎がいる」と田中光顕は語っている。

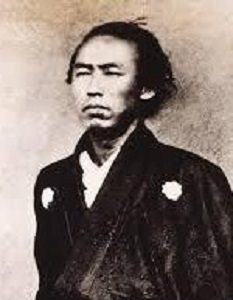

大政奉還、明治維新の立役者龍馬がどんな人物だったのか?

大政奉還、明治維新の立役者龍馬がどんな人物だったのか?