小美濃清明講師の略歴は上部の「プロフィール」をクリックしてください。

幕末史研究会

事務所:〒180-0006 武蔵野市中町2-21-16

FAX・O422-51-4727/電話・090-6115-8068(小美濃)

Eメール:spgh4349@adagio.ocn.ne.jp

プログアドレス:http://blogs.yahoo.co.jp/bakumatsushiken

幕末史研究会は、東京都武蔵野市を中心に1994年から活動を続けている歴史研究グループです。

第264回幕末史研究会

日時2018年6月30日(土)午後2時から4時

会場武蔵野商工会館 4階 吉祥寺駅中央口徒歩5分

講師小美濃清明(幕末史研究家)

テーマ 幕末の刀剣

講義内容 日本刀剣史の中で幕末期の刀はどのような特徴が顕著なのだろうか、他の時期の刀剣と比較して検討する。

実物を展示してわかりやすく解説していく。

代表的な幕末期の刀鍛冶についても解説します。

会費 一般1500円 大学生1000円 中学生以下無料

申し込み 6月28日まで事務所へFaxまたは Eメールで。

Eメール・spqh4349@adagio.ocn.ne.jp

FAX・0422 51 4727

「坂本龍馬八十八話」

5、刀剣

小美濃 清明

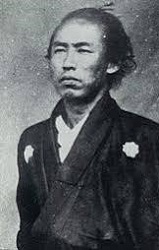

第55話 左行秀という刀工-2

(第54話 肥前の鐔、が後になります)

この左行秀が坂本龍馬の兄権平の注文で作った刀が高知に実在している。

吉日東洋が安岡嘉助、大石団蔵、那須信吾らに襲われた時、東洋は左行秀二尺七寸という長

刀を差しており、応戦したという。

おおしまやま一しだいさん

左行秀は抱工となり、水通町から浦戸湾に面する大島山(五台山) の山麓に屋敷を移して刀

を作っていたが、万延元年(一八六〇) に江戸へ出府するよう藩命が下り、江戸の砂村下屋敷

に移り住んでいる。

第55話 左行秀という刀工

この砂村(現・江東区砂町)下屋敷の一画に鉄砲製造工場が建設され、鉄砲が製造されてい

る。

土佐藩は輸入銃をモデルとして日本製の西洋銃を造る計画を実施した。芸製造の中心に左

行秀を配置したのである。

行秀は優れた技術を駆使して西洋銃を製造していた。その工場には常時、若い職工達が集め

られて鉄砲を製造していた。

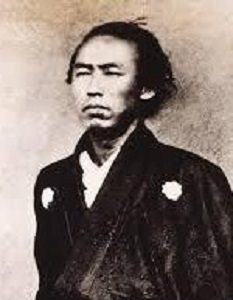

ここに近藤長次郎が出府してきて、同居している。長次郎の生活は行秀が援助しており、パ・

トロンとなっている。

行秀は鉄砲鍛冶としても知られており、勝海舟とも面識があったという。

近藤長次郎の略歴を書いた河田小龍の「藤陰略話」には次のように記されている。

〈左ノ藤右衛門ハ名ハ行秀、筑前の鍛工ニシテ名手ノ聞ヘアルヨリ、水通丁三丁目鍛冶七

兵衛卜云ヘルモノ之ヲ請ジ己ガ家二住マシメ其術ヲ学ビ居シガ、後藩こ挙ゲラレ士籍トナリ、

のち

東武沙村二住メリ。其水通ニアリシ頃長次郎近隣ナレバ、日々彼ノ鍛場こ遊ビ懇切ナリシ)

とあり、勝海舟の門下生に長次郎がなる背景を書いている。

長次郎と海舟を会わせたのも左行秀の可能性がある。

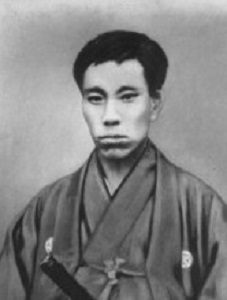

龍馬が文久二年(天六二)土佐藩を脱藩して江戸へやって来るのはその年の夏から秋にか

けての頃とされている。

「勝海舟日記」 の文久三年正月元日には、

ちょ、つ‥しろ・フ

(龍馬、殖次郎(長次郎)、十(重)太郎ほか一人を大坂へ到らしめ、京師に帰す。)

とあ態-

坂本龍馬、近藤長次郎、千葉重太郎が海舟の命令で行動している。すでに龍馬、長次郎は門

下生になっているのである。

龍馬は江戸に出て来た時、砂村下屋敷の中にあった行秀の工場に隠れていた可能性はないの

だろうか心

土佐藩上屋敷は鍛冶門内にある。千葉定吉道場は鍛冶門外にある。脱藩した龍馬が上屋敷の

目の前の道場に出入りするのは少し危険のような気がする。

砂村下屋敷であれば、江戸城下から遠い距離であり、長次郎、海舟の接点も考えられるので

ある。

小美濃清明講師の略歴は上部の「プロフィール」をクリックしてください。

小美濃清明講師の略歴は上部の「プロフィール」をクリックしてください。 小美濃清明講師の略歴は上部の「プロフィール」をクリックしてください。

小美濃清明講師の略歴は上部の「プロフィール」をクリックしてください。